陽のあたる家族

この作品のデータは、新たに作成中の「英映画社の記録」に移動しました。

誠にお手数ですが、下記のリンクをクリックしてください。

➡ https://tokyofukubukuro.com/hanabusa-eigasha/family-in-the-sun/

誠にお手数ですが、下記のリンクをクリックしてください。

➡ https://tokyofukubukuro.com/hanabusa-eigasha/family-in-the-sun/

| 製作 | 服部悌三郎、長井貢 |

| 脚本・演出 | 堀内甲 |

| 撮影 | 江連高元 |

| 照明 | 平野清久 |

| 編集 | 近藤光雄 |

| 音楽 | 青山八郎 |

| 美術 | 川崎軍二 |

| 記録 | 藤沢すみ子 |

| 現像 | 東洋現像所 |

| 録音 | (株)録音処 |

| 出演 | 原知佐子、前田昌明、杉山とく子、剛達人、中野今日子、片山由美子、手塚学、川野真樹子、宮沢奈穂美、宇山勝樹 |

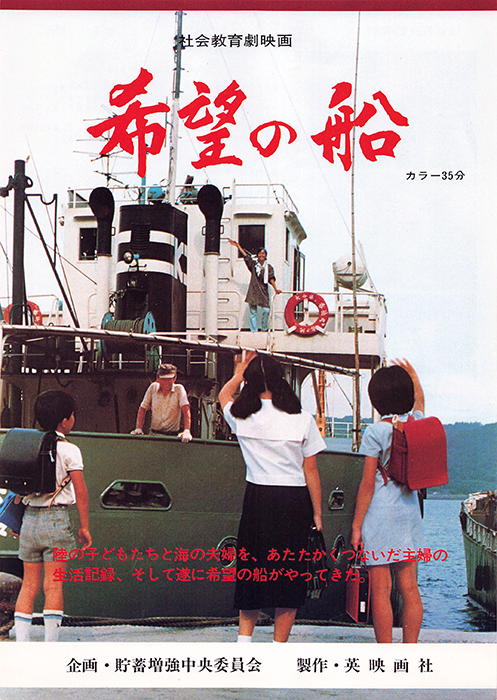

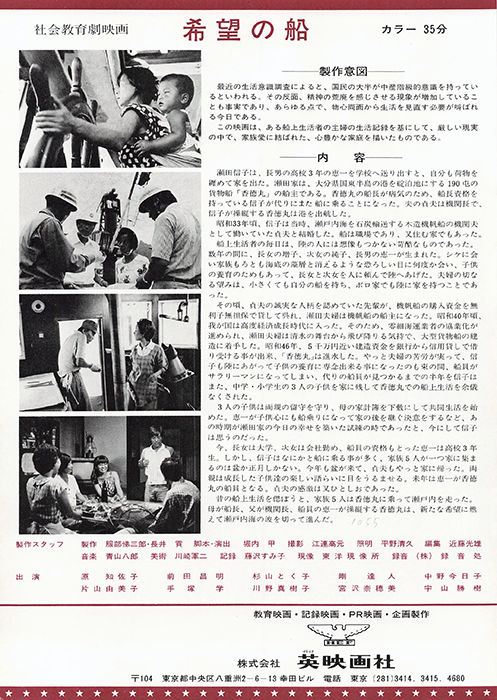

| 製作 | 高橋銀三郎 |

| 脚本演出 | 酒井修 |

| 撮影 | 渡辺勇、千葉寛 |

| 照明 | 徳永忠 |

| 音楽 | 小沢直与志 |

| 録音 | 木村勝己 |

| 製作担当 | 長井貢 |

| 現像 | 東洋現像所 |

| キャスト | 小田切みき、可知靖之、四方正美、中村瀇二、大山貴子、望月太郎 |

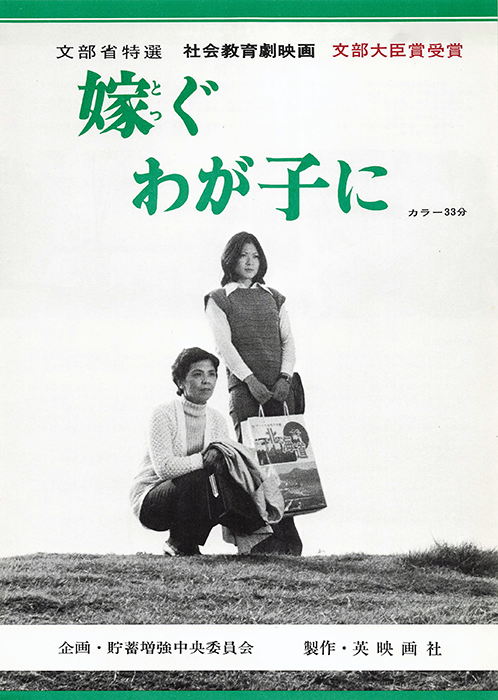

| 製作 | 高橋銀三郎 |

| 脚本演出 | 酒井修 |

| 撮影 | 渡辺勇 |

| 照明 | 徳永忠 |

| 音楽 | 小沢直与志 |

| 録音 | 赤坂修一 |

| 製作担当 | 瀧川正年 |

| キャスト | 山内三砂江、本間文子、吉川満子、岡崎夏子、和沢昌治、鶴丸睦彦 |